상세 컨텐츠

본문

아들을 만나기 위해 또 성남으로 향했다. 이제 3월에 아들이 제대하면 이렇게 자주 여길 올 일은 없을 것이다. 내가 대학 다니던 80년 대 이후 이렇게 뻔질나게 성남을 다닌 적은 없었다. 성남은 나에겐 그리 낯선 동네는 아니지만 그 때의 다소 어수선하고 달동네 같던 분위기는 싹 사라지도 마치 서울 강남의 어디 같은 부티나는 동네가 되었다. 성남 시외버스 터미널은 홈플러스가 함께 붙어 있어 정말 이곳 분당에서도 사람이 참 많은 곳이다. 사람이 많으면 식당도 술집도 많게 마련이고 맛집도 많다. 이날 원래 계획은 아들이 봐 두었다는 돈가스 집을 가는 것이었으나 불행히도 그집은 문을 열지 않았다. 그래서 선택한 곳이 바로 이곳 고산수 라는 갈비탕, 도가니탕, 냉면을 파는 집이었다. 여기도 꽤나 유명한 집이라고 했다.

쌀쌀한 밖의 날씨 때문에 냉면은 정말 안 땡겼는데 처형과 마눌은 과감히 비빔냉면을 주문했다. 나도 그럴까 싶은 생각이 잠시 있었지만 그냥 평소 먹고 싶었던 도가니탕을 주문했다. 큰 아들은 이곳의 시그니쳐 메뉴인 갈비탕을, 선지를 좋아하는 둘째는 해장국을 주문했다. 사람 다섯에 네가지 메뉴라... 이러면 이집의 왠만한 음식은 다 섭렵하는 셈이니 이것도 좋은 전술이다. 고급스러워 보이는 실내는 마치 우리가 국밥집이 아니라 호텔 로비에라도 와 있는 것 같은 착각을 하게 만들 정도였고, 은은하게 깔리는 음악소리도 분위기를 한층 부드럽고 있어 보이게 해 주었다.

후루룩 몇 젖가락이면 먹을 수 있는 냉면이 가장 늦게 나와야 하는데 제일 먼저 나와 버렸다. 뜨거워서 어쩔 수 없이 먹는데 시간이 걸리는 내 도가니탕은 마눌이 냉면을 거의 다 먹어갈 무렵에나 나왔다. 음 이건 뭐지? 음식 나오는 시간이 어찌 이리 차이가 난단 말인가? 미안해 하는 종업원이 안 되기는 했지만 어쩔 수 없이 컴플레인을 할 수밖에 없었다. 아무튼 마눌의 냉면 비주얼은 꽤 내공이 있어 보이는 모양이었다. 그런데 먹어 보니 양념은 그런대로 먹을 만 했는데 면이 좀 아쉬웠다. 잘 삶아지지 않아 면끼리 붙은 곳도 있고, 전체적으로 좀 덜 삶았다는 느낌이 드는 양념과 겉도는 면발이었다. 그래서인지 면이 너무나 질겼다. 이런 질긴 냉면을 안 자르고는 못 먹을 것 같았다. 아무리 냉면을 절대 자르지 않는다는 개그맨 김준현이 온다 해도 말이다.

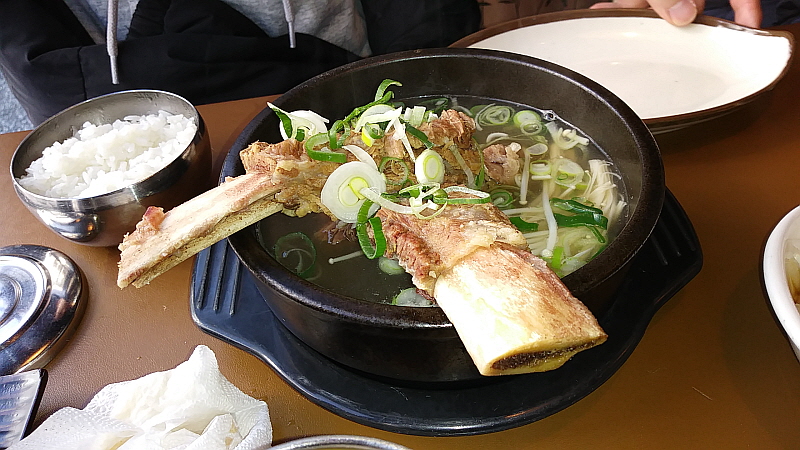

둘째가 주문한 해장국은 처음 주문할 때 부터 맵다는 경고를 들었던 아이템이었다. 역시나 내 입엔 엄청 맵게 느껴졌다. 매우면서 뜨거운 국물에 밥을 말아 먹는다는 것은 나에겐 너무나 가혹한 일이지만 둘째는 거의 맵지 않다고 했다. 이런 내 아들인데 나랑 이렇게 입맛이 다른가? 뭐지? 녀석은 심지어 밥을 그냥 통째로 말아서 더 훌훌 불면서 그 뜨겁고 매운 국밥을 연신 퍼먹기 시작했다. 으 매울텐데.. 큰 아들의 갈비탕은 역시나 이집의 대표 메뉴가 맞았다. 대부분의 손님들이 왜 이걸 먹는지 알 것 같았다. 튼실하고 커다란 갈비와 간간하고 소고한 국물은 정말 일품이었다. 12,000원 이면 다른 집보다 조금 비싼 편이지만 이 정도 맛과 양이라면 그렇게 비싸다는 생각이 들지 않을 정도였다.

둘째의 해장국 속에 들어간 선지도 엄청 부드럽고 야들거리는 것이 신선한 선지라는 것을 알 수 있었다. 가격도 가장 저렴하고 결국 둘째가 오늘 이집에서 가장 만족스럽게 식사를 한 사람이 되었다. 가장 늦게 나온 나의 도가니탕은 16,000원이라는 가격의 압박이 있었지만, 도가니는 충실하게 아주 많이 들어 있었다. 이런 겨울 도가니탕을 마주하면 예전 이동통신 사업 할 때 생각이 난다. 당시 KT 의 본사 영업사원은 우리 가게에 와서 식사를 할 때가 되면 꼭 이 도가니탕을 사달라고 했었다. 나는 그렇게 좋아하던 아이템이 아니었는데 본사 직원의 부탁을 거절할 수 없어 함께 가곤 했는데 왜 이 값을 주고 이런 심심하면서 별 맛이 없는 도가니탕을 먹는지 그 때는 이해하지 못했다. 그러다 내 입에 맞으니 이젠 내가 더 찾아 먹는 음식이 된 것이다. 그렇게 생각하면 그 때 그 친구에게 고마워 해야 할까? 나에게 좋은 음식을 소개한 셈이니 말이다.

뽀얀 국물에 김치 국물을 들이 부어 붉은 빛이 돌아야 내가 좋아하는 상태의 국물이 된다. 소금은 거의 넣지 않지만 김치국물로 염도 조절과 비주얼을 좋게 만든다. 도가니는 사실 자체적으로는 별 맛이 없다. 그저 푸딩처럼 부드럽게 씹히는 식감이 있고, 소고기 특유의 냄새가 좀 있을 뿐이다. 하지만 그 국물은 참으로 구수하고도 고소하다. 진국이다. 서둘러 밥을 말고 김치와 함께 국밥을 먹고 있노라면 왠지 몸이 뜨거워지고 든든해지는 기분이 차 올라온다. 도가니탕을 먹는다고 도가니가 좋아지지는 않겠지만 아마도 우리 몸에 좋은 성분들은 분명 있을 것이다. 뭐 아니라해도 이런 맛이라면 마다할 이유가 없다.

갈비탕과 도가니탕 그리고 둘째의 해장국은 모두 성공이었다. 그러니 이집에서는 국물 있는 음식을 먹어야 하나보다. 다소 비싸기는 하지만 고급스런 분위기도 좋았고, 여유있는 식사를 맛있게 해서 만족스러웠다. 이제 든든해진 속으로 다시 집으로 돌아가는 다소 먼 길을 운전해야한다. 하지만 참 즐겁고 좋은 휴일이었다.

'맛있고 행복한 곳...' 카테고리의 다른 글

| 참치 좋아하는 매니아들 사이에 맛집으로 유명한 이흥선 참치집, 의정부시 녹양역 이흥선 참치 (0) | 2024.02.11 |

|---|---|

| 계곡에서 호강하며 먹는 기분 닭도리탕, 포천시 군내면 반월가든 (0) | 2024.02.11 |

| 진하고 감칠맛 도는 바지락 국물로 먹는 칼국수, 광주시 목현동 밀토랑 칼국수 (3) | 2024.02.10 |

| 친구집에서 맛보는 진정한 손맛, 김치 겉절이와 막걸리저녁, 포천시 포천동 (4) | 2024.02.05 |

| 겨울 바다를 제대로 둘러 볼 수 있는 비법, 경북 울진군 죽변 해안 스카이 레일 (45) | 2024.02.05 |